Ацетонемический синдром выражается симптомами, которые спровоцированы сбоем в обмене веществ. Появляется неприятное состояние при накоплении в крови кетоновых тел. Часто могут возникать ацетонемические кризы: дегидратация, многократная рвота, запах ацетона изо рта, субфебрилитет, абдоминальный синдром.

Недуг диагностируют на основе некоторых симптомов, а также анализов – определяют кетонурию, повышенный уровень мочевины, нарушение электролитного баланса. В случае ацетонемического криза важно как можно раньше для ребенка провести инфузионную терапию, поставить очистительную клизму, посадить его на диету, в которой будут легкоусвояемые углеводы.

Ацетонемический синдром — это состояние, возникающее при нарушении обменных процессов в организме ребенка, своего рода сбой в процессах метаболизма. При этом никаких пороков развития органов, нарушения в самом их строении не выявляется, просто функционирование, например, поджелудочной железы и печени не отрегулировано.

Сам же этот синдром является одним из проявлений так называемой нервно-артритической аномалии конституции (нервно-артритический диатез — старое название этого же состояния). Это определенный набор черт характера в сочетании с определенной работой внутренних органов и нервной системы ребенка.

Чаще возникает ацетонемический синдром у детей, но встречается и у взрослых. К его причинам можно отнести:

- болезни почек – в частности почечная недостаточность;

- дефицит ферментов пищеварения – наследственный или приобретенный;

- врожденные или приобретенные нарушения в работе эндокринной системы;

- диатез – неврогенный и артрический;

- дискинезия желчевыводящих протоков.

У младенцев подобное состояние может быть следствием позднего гестоза беременной или нефропатии.

Внешние факторы, вызывающие ацетономический синдром:

- голодание, особенно длительное;

- инфекции;

- токсические воздействия – включая интоксикацию во время болезни;

- расстройства пищеварения, вызванные нарушением питания;

- нефропатия.

У взрослых наиболее часто накопление кетоновых тел вызывается сахарным диабетом. Недостаток инсулина блокирует поступление в клетки органических систем глюкозы, которая накапливается в организме.

Ацетонемический синдром часто встречается у детей с аномалиями конституции (нервно-артритическим диатезом). Таких детей отличает повышенная возбудимость и быстрая истощаемость нервной системы; они имеют худощавое телосложение, часто излишне пугливы, страдают неврозами и беспокойным сном.

В то же время у ребенка с нервно-артрической аномалией конституции быстрее сверстников развиваются речь, память и другие познавательные процессы. Дети с нервно-артрическим диатезом склонны к нарушению обмена пуринов и мочевой кислоты, поэтому в зрелом возрасте подвержены развитию мочекаменной болезни, подагры, артритов, гломерулонефрита, ожирения, сахарного диабета второго типа.

Симптомы ацетонемического синдрома:

- У ребенка изо рта появляется запах ацетона. Такой же запах исходит от кожи ребенка и от его мочи.

- Дегидратация и интоксикация, бледность кожи, появление нездорового румянца.

- Наличие рвоты, которая может возникать более 3-4 раз, в особенности при попытках что-либо выпить либо съесть. Рвота может появляться в первые 1-5 дней.

- Ухудшение сердечных тонов, аритмия и тахикардия.

- Отсутствие аппетита.

- Повышение температуры тела (обычно до 37,50С-38,50С).

- Как только криз начался, ребенок проявляет беспокойство и возбуждение, после этого он становится вялым, сонливым и слабым. Крайне редко, но могут появиться судороги.

- В животе наблюдаются схваткообразные боли, задержка стула, тошнота (спастический абдоминальный синдром).

Зачастую симптомы ацетонемического синдрома возникают при нарушении питания – малое количество в рационе углеводов и преобладание в нем кетогенных и жирных аминокислот. У детей ускоренный метаболизм, и еще недостаточно адаптирована пищеварительная система, вследствие чего происходит снижение кетолиза – замедляется процесс утилизации кетоновых тел.

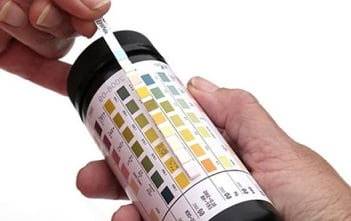

Сами родители могут провести экспресс-диагностику на определение ацетона в моче — в этом могут помочь специальные диагностические полоски, которые продаются в аптеке. Их нужно опустить в порцию мочи и, воспользовавшись специальной шкалой, определить уровень ацетона.

В лаборатории в клиническом анализе мочи наличие кетонов определяется от «одного плюса» (+) до «четырех плюсов» (++++). Легкие приступы — уровень кетонов на +или ++, тогда ребенка можно будет полечить и дома. «Три плюса » соответствуют повышению уровня кетоновых тел в крови в 400 раз, а четыре — в 600 раз. В этих случаях требуется госпитализации в стационар — такое количество ацетона опасно развитием комы и повреждением мозга. Врач непременно должен определить природу ацетонемического синдрома: первичный ли он, или вторичный — развился, например, как осложнение диабета.

На международном педиатрическом консенсусе в 1994 году врачи определили специальные критерии постановки такого диагноза, они разделяются на основные и дополнительные.

- рвота повторяется эпизодически, приступами различной интенсивности,

- между приступами существуют интервалы нормального состояния малыша,

- продолжительность кризисов колеблется от нескольких часов до 2-5 дней,

- отрицательные лабораторные, рентгенологические и эндоскопические результаты обследования, подтверждающие причину рвоты, как проявление патологии органов ЖКТ.

К дополнительным критериям относят:

- эпизоды рвоты характерны и стереотипны, последующие эпизоды аналогичны предыдущим по времени, интенсивности и продолжительности, а сами приступы могут закончиться спонтанно.

- приступам рвоты сопутствуют тошнота, боли в животике, головные боли и слабость, светобоязнь и заторможенность ребенка.

Диагноз ставится еще и при исключении диабетического кетоацидоза (осложнения диабета), острой хирургической патологии ЖКТ — перитонита, аппендицита. Исключаются и нейрохирургическая патология (менингиты, энцефалиты, отек мозга), инфекционная патология и отравления.

При развитии ацетонемического криза ребенка необходимо госпитализировать. Проводят диетическую коррекцию: рекомендовано употреблять легкоусвояемые углеводы, строго ограничивают жирную пищу, обеспечивают дробное питье в большом количестве. Неплохой эффект от очистительной клизмы с гидрокарбонатом натрия, раствор которого способен нейтрализовать часть попавших в кишечник кетоновых тел. Показано проведение оральной регидратации при помощи комбинированных растворов (орсоль, регидрон и др.), а также щелочной минеральной воды.

Основные направления лечения недиабетического кетоацидоза у детей:

1) Диета (обогащённая жидкостью и легкодоступными углеводами с ограничением жиров) назначается всем пациентам.

2) Назначение прокинетиков (мотилиум, метоклопрамид), ферментов и кофакторов метаболизма углеводов (тиамин, кокарбоксилаза, пиридоксин) способствует более раннему восстановлению толерантности к пище и нормализации обмена жиров и углеводов.

- быстро устраняет обезвоживание (дефицит внеклеточной жидкости), способствует улучшению перфузии и микроциркуляции;

- содержит ощелачивающие средства, ускоряет восстановление уровня бикарбонатов плазмы (нормализует кислотно-щелочное равновесие);

- содержит достаточное количество легкодоступных углеводов, которые метаболизируются различными путями, в том числе и независимыми от инсулина;

4) Этиотропная терапия (антибиотики и противовирусные препараты) назначается по показаниям.

В случаях умеренновыраженного кетоза (ацетонурия до ++), не сопровождающегося существенным обезвоживанием, водно-электролитными нарушениями и неукротимой рвотой, показана диетотерапия и оральная регидратация в сочетании с назначением прокинетиков в возрастных дозах и этиотропной терапией основного заболевания.

При лечении ацетонемического синдрома главными методами являются те, которые направлены на борьбу с кризами. Очень важно поддерживающее лечение, которое помогает снизить обострения.

Показания для назначения инфузионной терапии:

- Упорная многоразовая рвота, не прекращающаяся после применения прокинетиков;

- Наличие расстройств гемодинамики и микроциркуляции;

- Признаки нарушения сознания (сопор, кома);

- Наличие умеренной (до 10 % от массы тела) и тяжёлой (до 15 % от массы тела) дегидратации;

- Наличие декомпенсированного метаболического кетоацидоза с увеличенным анионным интервалом;

- Наличие анатомических и функциональных затруднений для проведения оральной регидратации (аномалии развития лицевого скелета и ротовой полости), неврологические расстройства (бульбарные и псевдобульбарные).

Перед началом проведения инфузионной терапии необходимо обеспечить надёжный венозный доступ (предпочтительнее периферический), определить показатели гемодинамики, кислотно-щелочного и водно-электролитного баланса.

Продукты, которые категорически исключаются из диеты детей, страдающих ацетонемическим синдромом:

- киви;

- икра;

- сметана – любая;

- щавель и шпинат;

- молодая телятина;

- субпродукты – сало, почки, мозги, легкие, печень;

- мясо – утка, свинина, баранина;

- наваристые бульоны – мясные и грибные;

- овощи – зеленая фасоль, зеленый горошек, брокколи, цветная капуста, сухие бобовые;

- копченые блюда и колбасы

- придется отказаться от какао, шоколада – в плитках и напитках.

В меню диеты обязательно входят: каши из риса, овощные супы, картофельное пюре. Если в течение недели симптомы не вернулись, можно постепенно добавлять диетическое мясо (не жареное), сухарики, зелень и овощи.

Диету можно всегда откорректировать, если снова вернуться признаки синдрома. При появлении неприятного запаха изо рта, нужно добавить много воды, которую необходимо пить маленькими порциями

- В первый день диеты нельзя ребенку давать ничего, кроме сухариков из ржаного хлеба.

- На второй день вы можете добавить рисовый отвар или диетические печеные яблоки.

- Если все делать правильно, то уже на третий день тошнота и понос пройдут.

Ни в коем случае не завершайте диету, если симптомы ушли. Врачи рекомендуют строго придерживать всех ее правил. На седьмой день вы можете добавить в рацион галетное печенье, рисовую кашу (без масла), суп из овощей. Если температура тела не повышается, а запах ацетона пропал, то питание малыша можно делать более разнообразным. Можете добавить нежирную рыбу, овощное пюре, гречку, кисломолочные продукты.

- с возрастом возникновение ацетонемических кризов прекращаются (обычно в пубертате);

- своевременное обращение за медицинской помощью и грамотная лечебная тактика способствуют купированию недиабетического кетоацидоза.

Родители, ребенок которых склонен к появлению этой болезни, должны иметь в домашней аптечке препараты глюкозы, фруктозы. Также под рукой всегда должны иметься курага, изюм, сухофрукты. Питание малыша должно быть дробным (5 раз в сутки) и сбалансированным. Как только появится какой-либо признак повышения ацетона, надо тут же дать ребенку что-то сладкое.

Нельзя позволять деткам чрезмерно перенапрягаться, ни в психологическом, ни в физическом плане. Показаны ежедневные прогулки на природе, водные процедуры, нормальный восьмичасовой сон, закаливающие процедуры.

Между приступами хорошо проводить профилактическое лечение кризов. Это лучше осуществлять в межсезонье дважды в год.

источник

Правильное лечение ацетона. Ацетонемический синдром — осложнения и последствия. Первая помощь ребенку при повышенном ацетоне.

Ацетонемический синдром (АС) — комплекс расстройств, вызывающих в детском организме нарушение обмена веществ. Причиной синдрома считается повышенное количество кетоновых тел в крови. Кетоновые тела — продукты неполного окисления жиров. Проявляется ацетонемический синдром стереотипными повторными эпизодами ацетонемической рвоты и чередуется периодами полного благополучия.

Признаки заболевания проявляются в два-три года. Сильнее выражаются у семи — восьмилетних пациентов, а к двенадцати годам проходят.

Ацетонемический синдром мкб 10 — R82.4 Ацетонурия

Об ацетонемическом синдроме у детей детский доктор утверждает, что это сигнал организма об окончании глюкозы в крови. Лечение — обильное и сладкое питьё. Возникла ацетонемическая рвота — глюкоза внутривенно или укол противорвотного средства, после этого поить ребёнка.

Гланая причина – повышение в крови уксусной кислоты и ацетона, что приводит к ацетонемическому кризу. Если такие случаи часто повторяются – началось заболевание.

Причины повышения ацетона в организме у детей следующие:

- Нервно-артрический диатез

- Стресс

- Психоэмоциональные нагрузки

- Вирусные инфекции

- Несбалансированное питание

- Голодание

- Переедание

- Чрезмерное употребление белковой и жирной пищи

Повышенный уровень ацетона в организме ребёнка вызывает интоксикацию и обезвоживание. Симптомы повышенного уровня ацетона:

- запах ацетона изо рта ребенка

- головная боль и мигрень

- отсутствие аппетита

- рвота

- неприятный запах кислых и гнилых яблок мочи

- потеря веса

- тревожный сон и психоневроз

- бледный цвет кожи

- слабость всего тела

- сонливость

- повышенная температура до 37-38 градусов

- боли в кишечнике

Заболевание сопровождается повышением у ребенка температуры до 38 или 39 градусов. Это происходит из-за токсикоза организма. Температура меняется на порядок выше. Приближается к 38 – 39 градусов. Беспокойство возникает при первом её проявлении. Больного ребенка срочно госпитализируем в лечебное заведение для оказания медицинской помощи.

Обсуждения в интернете о температуре у ребенка при ацетоне

Понижение температуры иногда свидетельствует о том, что ацетонемический криз прекратился.

Ацетонемический синдром у детей характеризуется различными патологическими признаками, встречающихся в детском возрасте и происходят в организме из-за большого скопления в плазме крови «кетоновых тел».

«Кетоновые тела» — группа веществ для продуктообмена, образующихся в печени. Простыми словами: нарушение обмена веществ, при котором не выводятся шлаки.

Признаки и проявления болезни у детей:

- Частая тошнота

- Рвота

- Умственная усталость

- Вялость

- Головные боли

- Боли в суставах

- Боли в животе

- Понос

- Обезвоживание

Ацетонемический синдром у детей бывает двух видов:

- первичный — в результате несбалансированного питания.

- вторичный — при инфекционных, эндокринных болезнях, а также на фоне опухолей и поражений центральной нервной системы.

Также встречается первичный идиопатический ацетонемический синдром у детей. В этом случае главным провоцирующий механизм — наследственный фактор.

Ацетонемический синдром у взрослых возникает при нарушении белкового энергобаланса. Скопление сверхдопустимого количества ацетона, приводящее к интоксикации организма. Признаки и проявления — аналогичные детскому ацетонемическому синдрому, а также присутствует запах ацетона изо рта. Причины развития:

- сахарный диабет II типа

- почечная недостаточность

- интоксикация алкоголем

- голодание

- стресс

Вывод: у детей заболевание возникает из-за врожденных или инфекционных болезней. Взрослые приобретают болезнь в результате воздействия внешних факторов.

При правильном лечении, криз этого заболевания проходит без осложнений.

При неправильном лечении возникает метаболический ацидоз — окисление внутренней среды организма. Происходит нарушение работы жизненно необходимых органов. Ребенку грозит ацетономическая кома.

Дети, перенесшие эту болезнь, в будущем страдают желчнокаменными заболеваниями, подагрой, сахарным диабетом, ожирением, хроническими болезнями почек и печени.

Ацетонемический синдром, диагностика которого происходит при осмотре у врача, выявляется только у детей до 12 лет. Чтобы сделать заключение, лечащий врач опирается на анамнез пациента, жалобы, лабораторные исследования.

На что следует обратить внимание:

- Продолжительная рвота, содержащая следы желчи, крови

- Тошнота длится от двух часов, до суток

- Анализы, которые не показывают весомых отклонений от нормы

- Наличие или отсутствие других заболеваний

В первую очередь обращаемся к педиатру. Так как ацетонемический синдром — это детская болезнь, поэтому врач — детский. Доктор назначает обследование у психотерапевта, гастроэнтеролога, УЗИ или назначит курс детского массажа.

Если ацетонемический синдром у взрослых, советуемся с эндокринологом или терапевтом.

Рвота обезвоживает организм. От рвоты часто страдают дети. У взрослых тоже может быть тошнота и рвота, если они не следят за своим питанием, постоянно находятся в стрессе.

Действия до госпитализации:

- давать пить больному сладкий чай или раствор глюкозы и 1 % соды каждые 15 минут при первых признаках

- госпитализировать больного немедленно, если у него ацетонемическая рвота

- выпить валерьянку. Она успокаивает нервную систему и стабилизировать её состояние

- Избавляемся от избытка элементов распада с помощью щелочной клизмы. Приготовление раствора — чайную ложку соды растворить в 200 миллилитрах очищенной воды

- Выпиваем препараты для внутренней регидратации — «Активированный уголь», «Энтеросгель», «Регидрон», «ОРС-200», «Глюкосолан» или «Оралит»

- Восполняем потерянную жидкость, так как из-за сильной рвоты организм обезвоживается — крепкий подслащенный чай с лимоном или негазированную минеральную воду. Отпаиваем ребенка теплым питьем каждые 5-10 минут маленькими глотками в течение дня

- Чаще прикладываем к груди ребенка, находящегося на грудном вскармливании

- Обогащаем углеводами ежедневный рацион, а вот от жирной еды отказываемся вовсе.

- Если прием пищи вызывает новые рвотные позывы, понадобится капельница с глюкозой

Самостоятельно определить уровень ацетона можно с помощью тестирующих полосок. Лечение в домашних условиях допускается после комплексного обследования.

Лечение ацетонемического синдрома – это в первую очередь борьба с кризами и облегчение обострений.

Восстановление на момент обострения болезни сопровождается интенсивной терапией. Методика лечения подбирается индивидуально в зависимости от уровня ацетона в организме. Ацетономический синдром у детей, лечение и профилактические мероприятия проводятся по рекомендации врача и в медицинских учреждениях для исключения рецидивов.

источник

Ацетонемический синдром у детей возникает при стойких метаболических нарушениях различной природы

Ацетонемический синдром (другие названия: недиабетический кетоацидоз, синдром периодической ацетонемической рвоты) – неинфекционное, метаболически обусловленное состояние, в основе которого лежит нарушение вывода метаболитов и остаточного азота из крови. Патогенез заболевания обусловлен нарушением обмена жирных кислот, аминокислот любой природы.

О развитии ацетонемического синдрома у детей говорят, если приступы кетоацидотического криза часто чередуются между собой. Существует две основные формы заболевания:

- первичный кетоацидоз;

- вторичное развитие синдрома.

Первичный ацетонемический симптомокомплекс обычно носит идиопатический характер, является самостоятельным заболеванием в педиатрии. Вторичная форма является следствием или осложнением сопутствующих основных патологий. Код заболевания по МКБ-10 — R82.4 (ацетонурия).

Основная причина накопления остаточного азота и ацетонемии – превышение допустимой возрастной концентрации кетоновых тел и ацетона в составе крови. Механизм развития первичного синдрома обусловлен врожденным нарушением метаболизма жирных кислот. Симптомы вторичного кетоацидоза развиваются на фоне следующих патологий:

- диабет;

- недостаточность или гиперфункция щитовидной железы (гипотиреоз, тиреотоксикоз, гиперпаратиреоз);

- тяжелые заболевания органов ЖКТ;

- лейкемия;

- онкологические опухоли;

- патологии печени;

- хроническая почечная недостаточность;

- опухоли головного мозга.

Синдром ацетонемической рвоты развивается в подростковый период у девочек и мальчиков, практикующих различные диеты в связи с недовольством своей внешностью. Голодание, неадекватное питание, агрессивная пища – все это способствует развитию ацетонемии у детей старше 6-8 лет.

Дети, страдающие ацетонемическим синдромом, отличаются худощавостью, бледностью кожных покровов, невротичностью. Нервная система таких больных быстро истощается, состояние чередуется вспышками возбуждения наряду с сонливостью.

Примечательно, что дети с кетоацидозом лучше других детей поддаются обучению, у них развита память, речь. Типичными симптомами кризов являются:

- недомогание, холодный пот на лбу;

- стойкий субфебрилитет;

- тошнота, рвотные массы с запахом ацетона;

- мигренеподобные боли;

- нарушение сна, аппетита;

- пугливость, психоэмоциональная нестабильность.

Вялость, депрессивное состояние у подростков обычно списывают на переутомление, усталость. При регулярных кризах вероятно общее ухудшение состояние ребенка: спутанность сознания, тремор конечностей. Чем младше дети с кетоацидозом, тем интенсивнее у них развивается клиническая картина. Симптомы следует дифференцировать от отравления, токсического шока, гипертонического криза, острого инфекционного процесса.

Ацетонемическая рвота развивается при кризовых состояниях, что характерно для тяжелого течения диабета, нарушений жирового обмена, нервной возбудимости. В группе риска дети с урологическими патологиями, подагрическим артритом, мигренью.

Симптомы ацетонемического криза отличаются в зависимости от возраста ребенка

Окончательный диагноз устанавливается на основании клинического и жизненного анамнеза ребенка, жалоб, данных лабораторных и инструментальных методов исследования. Большое значение в окончательном диагнозе имеют данные лабораторных исследований:

- общеклинический анализ крови (незначительное повышение лейкоцитов, гранулоцитов, ускорение скорости оседания эритроцитов);

- биохимия крови (информативный анализ, указывающий на повышение уровня мочевины, креатинина, остаточного азота, белка, гипокалиемию);

- анализ мочи (определяется кетонурия).

Ацетонемический синдром у детей выявляется за одни сутки. Если на бланке анализа мочи отмечены значения + и ++, то у ребенка легкая степень ацидоза, которая допускает лечение в домашних условиях. При значениях +++ и выше говорят о тяжелом развитии кетоацидоза, рисках комы и тяжелых осложнений. После постановки окончательного диагноза выясняют этиологический фактор патологии и проводят соответствующую терапию основного заболевания.

При выявлении истинной причины возникновения вторичного ацетонемического синдрома могут потребоваться консультации отоларинголога, гастроэнтеролога, инфекциониста, нефролога, гепатолога и невролога.

Лечение заключается в очищении крови от избыточного ацетона и нормализации электролитного баланса крови

Лечение кетоацидотической болезни проводится в стационарных условиях. Госпитализация необходима при выраженных метаболических расстройствах, резком ухудшении состояния. Лечение направлено на очищение крови, восстановление обменных процессов, купирование неприятных симптомов.

Схема терапии заключается в следующих мероприятиях:

- смена режима питания, обязательное ограничение жиров наряду с увеличением легких углеводов;

- организация обильного питьевого режима;

- клизмы с раствором на основе гидрокарбоната натрия, который нейтрализует кетоновые тела;

- купирование обезвоживания посредством внутривенного введения глюкозы, физрастворов;

- растворы внутрь для ощелачивания крови.

При адекватном и своевременном лечении ацетонемического криза облегчение наступает уже через несколько суток. Симптоматическая терапия предполагает назначение противорвотных средств, обезболивающих, седативных препаратов. Синдром ацетонемической рвоты можно предупредить только реорганизацией рациона, режима сна, бодрствования и точным соблюдением всех врачебных рекомендаций.

Хороший терапевтический результат достигается курсами массажа, приемом поливитаминных комплексов, ферментов, гепатопротекторов и длительного применения успокаивающих препаратов. При хроническом ацетонемическом синдроме родителям можно проводить домашние пробы на содержание остаточного ацетона в крови ребенка при помощи специальных контрастных полосок.

У детей с метаболическими расстройствами и нарушением усвоения жиров важное значение имеет диета и лечебный рацион. Принцип организации пищеварительной дисциплины направлен на снижение нагрузки на печень, почки, пищеварительную систему. Из рациона исключают:

- жирные кисломолочные продукты;

- жирное мясо, рыбу, субпродукты и насыщенные бульоны на их основе;

- соусы, особенно майонез, кетчуп;

- бобовые: фасоль, кукуруза, бобы, горох;

- копчености, маринады, соленья.

Пища должна готовиться методом варки, тушения, паровой обработки. Важно, чтобы диета включала свежие овощи и фрукты, за исключением цитрусовых.

Рекомендуется пить больше жидкости (до 1,5-2 литров в сутки). Особенно полезными являются несладкие ягодные морсы, компоты из сухофруктов, отвары из ягод шиповника. Цитрусовые соки рекомендуется предварительно разводить теплой водой в соотношении 1:1.

Полностью исключать из рациона ребенка жиры не рекомендуют, однако по возможности животные жиры заменяют растительными. Примерное меню на день включает в себя:

- овсяная каша с малиной, чай с молоком, сухарик;

- суп куриный с домашней лапшой, картофельное пюре, постные котлеты;

- кисель ягодный, слайсы, хлопья кукурузные;

- овощное рагу с зеленью, банан, морс из клюквы.

Помощь в составлении ежедневного меню может оказать врач-гастроэнтеролог, диетолог. Режим питания упорядочивают. Рекомендуется частый прием пищи небольшими порциями. Пить следует через 20-30 минут до или после приема пищи.

Прогноз при ацетонемии благоприятный. В позднем подростковом возрасте обычно она проходит самостоятельно. При вторичных формах патологии важно устранить основное заболевание.

Более неблагоприятный прогноз наблюдается при отсутствии адекватной терапии, пищевой и медикаментозной коррекции, частых кетоацидотических кризах. При прогрессирующей ацетонемии развиваются серьезные осложнения со стороны внутренних органов и систем, вплоть до развития ацидотической комы и гибели пациента.

источник

Ацетонемический синдром выражается симптомами, которые спровоцированы сбоем в обмене веществ. Появляется неприятное состояние при накоплении в крови кетоновых тел. Часто могут возникать ацетонемические кризы: дегидратация, многократная рвота, запах ацетона изо рта, субфебрилитет, абдоминальный синдром.

Недуг диагностируют на основе некоторых симптомов, а также анализов – определяют кетонурию, повышенный уровень мочевины, нарушение электролитного баланса.

В случае ацетонемического криза важно как можно раньше для ребенка провести инфузионную терапию, поставить очистительную клизму, посадить его на диету, в которой будут легкоусвояемые углеводы.

Ацетонемический синдром — это состояние, возникающее при нарушении обменных процессов в организме ребенка, своего рода сбой в процессах метаболизма. При этом никаких пороков развития органов, нарушения в самом их строении не выявляется, просто функционирование, например, поджелудочной железы и печени не отрегулировано.

Сам же этот синдром является одним из проявлений так называемой нервно-артритической аномалии конституции (нервно-артритический диатез — старое название этого же состояния). Это определенный набор черт характера в сочетании с определенной работой внутренних органов и нервной системы ребенка.

Чаще возникает ацетонемический синдром у детей, но встречается и у взрослых. К его причинам можно отнести:

- болезни почек – в частности почечная недостаточность;

- дефицит ферментов пищеварения – наследственный или приобретенный;

- врожденные или приобретенные нарушения в работе эндокринной системы;

- диатез – неврогенный и артрический;

- дискинезия желчевыводящих протоков.

У младенцев подобное состояние может быть следствием позднего гестоза беременной или нефропатии.

Внешние факторы, вызывающие ацетономический синдром:

- голодание, особенно длительное;

- инфекции;

- токсические воздействия – включая интоксикацию во время болезни;

- расстройства пищеварения, вызванные нарушением питания;

- нефропатия.

У взрослых наиболее часто накопление кетоновых тел вызывается сахарным диабетом. Недостаток инсулина блокирует поступление в клетки органических систем глюкозы, которая накапливается в организме.

Ацетонемический синдром часто встречается у детей с аномалиями конституции (нервно-артритическим диатезом). Таких детей отличает повышенная возбудимость и быстрая истощаемость нервной системы; они имеют худощавое телосложение, часто излишне пугливы, страдают неврозами и беспокойным сном.

В то же время у ребенка с нервно-артрической аномалией конституции быстрее сверстников развиваются речь, память и другие познавательные процессы. Дети с нервно-артрическим диатезом склонны к нарушению обмена пуринов и мочевой кислоты, поэтому в зрелом возрасте подвержены развитию мочекаменной болезни, подагры, артритов, гломерулонефрита, ожирения, сахарного диабета второго типа.

Симптомы ацетонемического синдрома:

- У ребенка изо рта появляется запах ацетона. Такой же запах исходит от кожи ребенка и от его мочи.

- Дегидратация и интоксикация, бледность кожи, появление нездорового румянца.

- Наличие рвоты, которая может возникать более 3-4 раз, в особенности при попытках что-либо выпить либо съесть. Рвота может появляться в первые 1-5 дней.

- Ухудшение сердечных тонов, аритмия и тахикардия.

- Отсутствие аппетита.

- Повышение температуры тела (обычно до 37,50С-38,50С).

- Как только криз начался, ребенок проявляет беспокойство и возбуждение, после этого он становится вялым, сонливым и слабым. Крайне редко, но могут появиться судороги.

- В животе наблюдаются схваткообразные боли, задержка стула, тошнота (спастический абдоминальный синдром).

Зачастую симптомы ацетонемического синдрома возникают при нарушении питания – малое количество в рационе углеводов и преобладание в нем кетогенных и жирных аминокислот. У детей ускоренный метаболизм, и еще недостаточно адаптирована пищеварительная система, вследствие чего происходит снижение кетолиза – замедляется процесс утилизации кетоновых тел.

Сами родители могут провести экспресс-диагностику на определение ацетона в моче — в этом могут помочь специальные диагностические полоски, которые продаются в аптеке. Их нужно опустить в порцию мочи и, воспользовавшись специальной шкалой, определить уровень ацетона.

В лаборатории в клиническом анализе мочи наличие кетонов определяется от «одного плюса» (+) до «четырех плюсов» (++++). Легкие приступы — уровень кетонов на +или ++, тогда ребенка можно будет полечить и дома. «Три плюса » соответствуют повышению уровня кетоновых тел в крови в 400 раз, а четыре — в 600 раз. В этих случаях требуется госпитализации в стационар — такое количество ацетона опасно развитием комы и повреждением мозга. Врач непременно должен определить природу ацетонемического синдрома: первичный ли он, или вторичный — развился, например, как осложнение диабета.

На международном педиатрическом консенсусе в 1994 году врачи определили специальные критерии постановки такого диагноза, они разделяются на основные и дополнительные.

- рвота повторяется эпизодически, приступами различной интенсивности,

- между приступами существуют интервалы нормального состояния малыша,

- продолжительность кризисов колеблется от нескольких часов до 2-5 дней,

- отрицательные лабораторные, рентгенологические и эндоскопические результаты обследования, подтверждающие причину рвоты, как проявление патологии органов ЖКТ.

К дополнительным критериям относят:

- эпизоды рвоты характерны и стереотипны, последующие эпизоды аналогичны предыдущим по времени, интенсивности и продолжительности, а сами приступы могут закончиться спонтанно.

- приступам рвоты сопутствуют тошнота, боли в животике, головные боли и слабость, светобоязнь и заторможенность ребенка.

Диагноз ставится еще и при исключении диабетического кетоацидоза (осложнения диабета), острой хирургической патологии ЖКТ — перитонита, аппендицита. Исключаются и нейрохирургическая патология (менингиты, энцефалиты, отек мозга), инфекционная патология и отравления.

При развитии ацетонемического криза ребенка необходимо госпитализировать. Проводят диетическую коррекцию: рекомендовано употреблять легкоусвояемые углеводы, строго ограничивают жирную пищу, обеспечивают дробное питье в большом количестве. Неплохой эффект от очистительной клизмы с гидрокарбонатом натрия, раствор которого способен нейтрализовать часть попавших в кишечник кетоновых тел. Показано проведение оральной регидратации при помощи комбинированных растворов (орсоль, регидрон и др.), а также щелочной минеральной воды.

Основные направления лечения недиабетического кетоацидоза у детей:

1) Диета (обогащённая жидкостью и легкодоступными углеводами с ограничением жиров) назначается всем пациентам.

2) Назначение прокинетиков (мотилиум, метоклопрамид), ферментов и кофакторов метаболизма углеводов (тиамин, кокарбоксилаза, пиридоксин) способствует более раннему восстановлению толерантности к пище и нормализации обмена жиров и углеводов.

- быстро устраняет обезвоживание (дефицит внеклеточной жидкости), способствует улучшению перфузии и микроциркуляции;

- содержит ощелачивающие средства, ускоряет восстановление уровня бикарбонатов плазмы (нормализует кислотно-щелочное равновесие);

- содержит достаточное количество легкодоступных углеводов, которые метаболизируются различными путями, в том числе и независимыми от инсулина;

4) Этиотропная терапия (антибиотики и противовирусные препараты) назначается по показаниям.

В случаях умеренновыраженного кетоза (ацетонурия до ++), не сопровождающегося существенным обезвоживанием, водно-электролитными нарушениями и неукротимой рвотой, показана диетотерапия и оральная регидратация в сочетании с назначением прокинетиков в возрастных дозах и этиотропной терапией основного заболевания.

При лечении ацетонемического синдрома главными методами являются те, которые направлены на борьбу с кризами. Очень важно поддерживающее лечение, которое помогает снизить обострения.

Показания для назначения инфузионной терапии:

- Упорная многоразовая рвота, не прекращающаяся после применения прокинетиков;

- Наличие расстройств гемодинамики и микроциркуляции;

- Признаки нарушения сознания (сопор, кома);

- Наличие умеренной (до 10 % от массы тела) и тяжёлой (до 15 % от массы тела) дегидратации;

- Наличие декомпенсированного метаболического кетоацидоза с увеличенным анионным интервалом;

- Наличие анатомических и функциональных затруднений для проведения оральной регидратации (аномалии развития лицевого скелета и ротовой полости), неврологические расстройства (бульбарные и псевдобульбарные).

Перед началом проведения инфузионной терапии необходимо обеспечить надёжный венозный доступ (предпочтительнее периферический), определить показатели гемодинамики, кислотно-щелочного и водно-электролитного баланса.

Продукты, которые категорически исключаются из диеты детей, страдающих ацетонемическим синдромом:

- киви;

- икра;

- сметана – любая;

- щавель и шпинат;

- молодая телятина;

- субпродукты – сало, почки, мозги, легкие, печень;

- мясо – утка, свинина, баранина;

- наваристые бульоны – мясные и грибные;

- овощи – зеленая фасоль, зеленый горошек, брокколи, цветная капуста, сухие бобовые;

- копченые блюда и колбасы

- придется отказаться от какао, шоколада – в плитках и напитках.

В меню диеты обязательно входят: каши из риса, овощные супы, картофельное пюре. Если в течение недели симптомы не вернулись, можно постепенно добавлять диетическое мясо (не жареное), сухарики, зелень и овощи.

Диету можно всегда откорректировать, если снова вернуться признаки синдрома. При появлении неприятного запаха изо рта, нужно добавить много воды, которую необходимо пить маленькими порциями

- В первый день диеты нельзя ребенку давать ничего, кроме сухариков из ржаного хлеба.

- На второй день вы можете добавить рисовый отвар или диетические печеные яблоки.

- Если все делать правильно, то уже на третий день тошнота и понос пройдут.

Ни в коем случае не завершайте диету, если симптомы ушли. Врачи рекомендуют строго придерживать всех ее правил. На седьмой день вы можете добавить в рацион галетное печенье, рисовую кашу (без масла), суп из овощей. Если температура тела не повышается, а запах ацетона пропал, то питание малыша можно делать более разнообразным. Можете добавить нежирную рыбу, овощное пюре, гречку, кисломолочные продукты.

- с возрастом возникновение ацетонемических кризов прекращаются (обычно в пубертате);

- своевременное обращение за медицинской помощью и грамотная лечебная тактика способствуют купированию недиабетического кетоацидоза.

Родители, ребенок которых склонен к появлению этой болезни, должны иметь в домашней аптечке препараты глюкозы, фруктозы. Также под рукой всегда должны иметься курага, изюм, сухофрукты. Питание малыша должно быть дробным (5 раз в сутки) и сбалансированным. Как только появится какой-либо признак повышения ацетона, надо тут же дать ребенку что-то сладкое.

Нельзя позволять деткам чрезмерно перенапрягаться, ни в психологическом, ни в физическом плане. Показаны ежедневные прогулки на природе, водные процедуры, нормальный восьмичасовой сон, закаливающие процедуры.

Между приступами хорошо проводить профилактическое лечение кризов. Это лучше осуществлять в межсезонье дважды в год.

ВАЖНО! Для того, что бы сохранить статью в закладки, нажмите: CTRL + D

Задать вопрос ВРАЧУ, и получить БЕСПЛАТНЫЙ ОТВЕТ, Вы можете заполнив на НАШЕМ САЙТЕ специальную форму, по этой ссылке

Синдром кетонемии, периодической ацетонемической рвоты представляет собой совокупность симптомов, обусловленных повышенным содержанием в крови кетоновых тел: ацетона, ацетоуксусной кислоты. Накопление ацетона может способствовать появлению рвоты, в таких случаях часто имеет место гипогликемия и состояние кетонемии (кетоз). Из этой статьи вы узнаете не только причины и симптомы ацетонемического синдрома у детей, но и о том, как проводится лечение ацетонемического синдрома у ребенка.

Тяжелая рвота выделяется как синдром, который нередко повторяется с определенной периодичностью, часто вне связи с основным заболеванием. Ацетонемический синдром — это болезнь мальчиков и девочек дошкольного возраста; чаще наблюдается у девочек. У малышей с лабильной вегетативной системой, с нейроартритической аномалией конституции и нарушением пуринового обмена с избыточной продукцией мочевой кислоты, невропатов болезнь встречается чаще. Наряду с гипокинезией, ожирением, эндокринопатиями, вегетативно-сосудистыми дисфункциями, неврозами и психопатиями, данное состояние расценивается как дезадаптоз.

Ацетонемический синдром у малышей связан с инфекционными болезнями или нарушениями в питании (переедание шоколада, жирной пищи). У худых детей с неустойчивой психикой его симптомы часто проявляется в виде рвоты, обильной или не очень обильной; периодически повторяющийся приступ может сопровождаться такими симптомами:

- небольшой температурой,

- болями в брюшной полости,

- головными болями;

- часто у ребенка не бывает рвоты, но его подташнивает,

- он страдает от колик и головной боли,

- язык покрыт белым налетом.

Во всех случаях во время этих приступов появляется особый запах изо рта – запах ацетона.

Как узнать синдром ацетонемической рвоты?

Признаки и симптомы заболевания появляются вскоре после продромального периода. Ребенок теряет аппетит, становится вялым, жалуется на головные боли, при дыхании определяется характерный запах ацетона. Вскоре появляется рвота, повторяющаяся 5 – 10 – 20 раз в день. Быстро наступает обезвоживание, ребенок слабеет и производит впечатление тяжелобольного: глаза глубоко запавшие, окружены синевой, живот втянут, тургор кожи снижен, пульс легко исчезает при надавливании.

Ацидоз развивается, ацетонемия достигает высокой степени. Моча сильно концентрирована, с большим содержанием ацетоуксусной кислоты, ацетона. Без лечения больной через 2 – 3 дня впадает в тяжелое состояние, которое сопровождается потерей сознания, через несколько недель или месяцев перерыва снова развивается рвота с характерной картиной; эта склонность к рвоте по достижении 10 – 12-летнего возраста может спонтанно исчезнуть.

В коррекции этого синдрома на первом месте стоит диетотерапия, применение ферментных препаратов, спазмолитиков, антиоксидантов, энтеросорбентов, по показаниям – липотропных средств и гепатопротекторов.

Диета при ацетонемическом синдроме

Ацетонемический синдром лечится обильным питьем. Это может быть подсоленный овощной отвар, подслащенный фруктовый сок, содовая вода. Ребенку необходимо много сахара. В течение 2 – 3 дней соблюдать диету без жирного, мясного, молока и яиц.

Основы лечения ацетонемического синдрома:

- Основу АГТТ составляют два препарата: «Хепель» и «Нукс вомика-Гомаккорд».

- При неэффективности препарата «Хепель» целесообразно назначение «Момордика композитум».

- При тяжелом состоянии ребенка наряду с парентеральной регидратацией необходима дополнительная терапия с применением биокатализаторов – «Убихинон композитум» в сочетании с «Коэнзим композитум».

После исчезновения острых явлений необходимо провести рентгенологическое исследование желудочно-кишечного тракта для исключения анатомических отклонений. При ацетонемии эффективно проведение следующих мероприятий:

- внутривенное введение 10% раствора глюкозы и физиологического раствора;

- вполне достаточна 24-часовая капельная инфузия;

- хороший результат в лечении ацетонемического синдрома дает введение витаминов группы В.

Доктор Комаровский про ацетонемический синдром

Ацетонемический синдром (АС) – комплекс симптомов, обусловленный повышенным содержанием в крови кетоновых тел: ацетона, ацетоуксусной и β-оксимасляной кислот – продуктов неполного окисления жирных кислот, которое происходит при некоторых сдвигах обмена веществ.

Термин синдром означает, что такой симптомокомплексный процесс является отдельной болезнью, а может встречаться при разных заболеваниях и иметь разные причины.

Наиболее часто АС встречается при нервно-артритическом диатезе (НАД), однако, АС может быть признаком и таких заболеваний, как сахарный диабет, тиреотоксикоз, инфекционный токсикоз, гемолитическая анемия, голодание и других. Поэтому при дебюте АС нужно определить уровень сахара в крови, сдать биохимический анализ крови, при необходимости проконсультировать ребенка у гастроэнтеролога, детского эндокринолога.

В этой статье речь пойдет об АС, связанном с наличием нервно-артритической аномалии конституции. Заподозрить нервно-артритический диатез и склонность к «ацетону» можно уже в младенческом возрасте. Такие груднички крикливы, пугливы, у них повышена возбудимость нервной системы, они мало спят, часто срыгивают. К году, обычно, такие детки отстают в весе от сверстников. Нервно-психическое и интеллектуальное развитие, наоборот, опережает возраст. Дети рано начинают говорить, интересоваться окружающим миром, читать, у них хорошо развита память, но бывают эмоционально неустойчивыми.

С 2-3 лет кроме ацетонемических кризов могут наблюдаться преходящие боли в суставах, боли в костях, особенно ночью в костях голени, боли в животе спастического характера, непереносимость некоторых запахов, извращенный аппетит, что связано с повышением в крови уровня мочевой кислоты (один из лабораторных признаков НАД).

АС может развиться при различных состояниях, требующих повышенных энергетических затрат (повышение температуры, большие физические и эмоциональные нагрузки, инфекционные заболевания), особенно в сочетании со специальной диетой, богатой кетогенными продуктами, жирами и бедной углеводами. Вследствие дефицита углеводов, которые являются основным источником энергии, включается запасной путь выработки энергии — окисление жирных кислот, продуктами которого и есть кетоновые тела. Такие реакции происходят у всех людей, но при НАД замедлена утилизация продуктов обмена и кетоновые тела накапливаются в крови. У взрослых людей намного больше запасы полимеризованной глюкозы — гликогена в печени, поэтому роль жиров как источника энергии не так значительна.

Проявления АС сочетаются с симптомами основного заболевания и начинаются с вялости, тошноты, головной боли, болей в животе, родители чувствуют «фруктовый» запах изо рта. Далее появляется многократная рвота с запахом ацетона, отсутствие аппетита, жажда, может быть боль в животе, понос, признаки обезвоживания.

1. Восполнение дефицита глюкозы (при условии нормального или пониженного уровня глюкозы в крови). Для этого применяют 40, 10 или 5% раствор глюкозы внутрь в теплом виде. Настой изюма (он содержит преимущественно глюкозу, ее второе название – виноградный сахар), компот из сухофруктов, чай с сахаром.

2. Компенсация обезвоживания. Кроме перечисленных жидкостей используют водно-солевые растворы – регидрон, оралит, хумана-электролит. Поить ребенка нужно часто, но понемногу, чтобы не провоцировать рвоту. По 1-2 чайные ложки жидкости каждые 10-15 минут.

3. Диета. Ребенок не должен голодать (насильно, конечно, кормить тоже не нужно). Кормить его необходимо часто, дробно. Из диеты исключают жиры, продукты богатые пуриновыми основаниями, раздражающие продукты. Можно давать жидкую гречневую, овсяную, манную каши на воде, овощные, крупяные супы, овощное пюре, печеные яблоки, галетное печенье, сухарики.

4. При болях в животе применяют спазмолитические средства.

5. Для дезинтоксикации используют сорбенты, очистительную клизму с раствором пищевой соды.

6. Если состояние ребенка тяжелое – неукротимая рвота, обезвоживание, нарастающая слабость показано стационарное лечение с проведением инфузионной терапии (капельницы).

Как часто бывает, чем раньше начато лечение, тем легче и короче протекает болезнь.

Детки со склонностью к ацетону должны правильно питаться, основные принципы такого питания следующие:

– в течение всей жизни необходимо придерживаться диеты гипокетогенного характера; ограничить продукты, перегруженные жирами, белками и кетогенными аминокислотами; исключить из рациона концентрированные мясные, костные, рыбные и грибные бульоны, мясо молодых животных и птиц, жирные сорта мяса, субпродукты; сметану и ряженку; помидоры, баклажаны, цветную капусту в вареном виде, бобовые; шоколад, апельсины, напитки, содержащие кофеин;

– обеспечить физиологические потребности организма в условиях пищевых ограничений, усилить рацион молочными и молочнокислыми продуктами, крупами, овощами и фруктами, обогащенными витаминами и клетчаткой;

– целесообразен дробный и частый прием пищи (5-6 раз в сутки);

– в рационе должно быть много жидкости с превалированием щелочных напитков (негазированная слабоминерализованная щелочная вода, лимонные напитки, зеленый чай, неконцентрированный компот из сухофруктов).

При первых симптомах АС, таких как недомогание, отказ от еды, тошнота, слабость, боль в животе, «фруктовый» запах изо рта, нужно начать коррекцию состояния. Достаточно перевести ребенка на более строгую диету, восполнить дефицит глюкозы, отпаивать, обеспечить физический и психический покой. Тогда до тяжелых проявлений не дойдет.

Периодические эпизоды АС наблюдаются у детей до 7-10 лет. Но особенности обмена остаются, просто меняются проявления. Это могут быть подагра, сахарный диабет 2 типа, мочекаменная и желчекаменная болезни, ожирение, артериальная гипертензия. Поэтому соблюдать диету и проходить диспансеризацию (уровень сахара в крови, УЗИ почек, печени, уровень мочевой кислоты в крови и моче, консультации специалистов).

Будем помнить, что склонности у человека могут быть разные, а вот реализуются они или нет, зависит от образа жизни семьи. Пусть наши дети будут здоровы!

Автор: врач-педиатр, гомеопат Мария Савинова

Частая тошнота, рвота, крайне слабый аппетит – многим из родителей эти симптомы, проявляющиеся у их детей, хорошо знакомы. Именно так проявляется ацетонемический синдром. Ну а кто-то пока и вовсе не слышал о такой болезни. Необходимо отметить, что данное состояние обычно встречается лишь у детей. Но обо всем по порядку.

Ацетонемический синдром (далее будем его называть АС) представляет собой состояние организма, при котором в нем синтезируется чрезмерное количество кетоновых тел. Для него характерно появление частых ацетонемических кризов.

Они проявляются следующими симптомами:

- У ребенка изо рта появляется запах ацетона. Такой же запах исходит от кожи ребенка и от его мочи.

- Наличие рвоты, которая может возникать более 3-4 раз, в особенности при попытках что-либо выпить либо съесть. Рвота может появляться в первые 1-5 дней.

- Дегидратация и интоксикация, бледность кожи, появление нездорового румянца.

- Отсутствие аппетита.

- Повышение температуры тела (обычно до 37,50С-38,50С).

- Как только криз начался, ребенок проявляет беспокойство и возбуждение, после этого он становится вялым, сонливым и слабым. Крайне редко, но могут появиться судороги.

- Ухудшение сердечных тонов, аритмия и тахикардия.

- В животе наблюдаются схваткообразные боли, задержка стула, тошнота (спастический абдоминальный синдром).

Ацетонемический синдром начинает формироваться вследствие нехватки в организме такого вещества, как глюкозы. Поскольку детский организм очень интенсивно развивается, он постоянно нуждается в энергии, которую откуда-то надо брать. Непосредственным источником энергии как раз и является глюкоза.

Если вдруг ее не стало (из-за нарушений в процессах обмена), организм перейдет на запасы гликогена. Однако у малышей эти запасы очень скудны, в связи с этим основным источником глюкозы становится жир. Он в процессе синтеза этой самой энергии распадается на одну молекулу ацетона и три молекулы глюкозы. Чтоб быть более точными отметим, что кроме глюкозы и ацетона здесь еще синтезируется бета-гидроксимасляная и ацетоуксусная кислоты.

Отсюда-то в организме и возникает ацетон. Конечно, во взрослом созревшем организме молекулы ацетона были бы расщеплены специальными ферментами. Однако у детей таких ферментов пока нет. Получается, что концентрация ацетона в детском организме увеличивается. На протяжении болезни (на третий либо четвертый день) организм все же начинает выработку нужных ферментов. Так что на пятый день ребенок обычно начинает выздоравливать. Тем не менее, если вовремя не принять нужных мер, то все может окончиться очень плохо (даже летально). Все дело в критическом обезвоживании организма.

Идиопатический (первичный) АС характерен для детей в возрасте от одного до семи (максимум до тринадцати) лет, которые обладают нервно-артрическим типом конституции. Такие детки склонны к повышенной возбудимости и быстрому истощению нервной системы. Также у них отмечается недостаточность печеночных ферментов, нарушения углеродного и жирового обмена, эндокринной регуляции метаболизма, механизма повторного использования молочной и мочевой кислот.

Ребенку с подобным нарушением конституции присущи:

- худощавое телосложение,

- беспокойный сон,

- излишняя пугливость.

Вместе с тем он лучше и быстрее иных детей развивается в области психического здоровья. Это объясняется тем, что у такого ребенка раньше формируется и совершенствуется речь, память, он весьма любознателен.

Вызвать ацетонемический криз могут разные факторы:

- сильный испуг,

- физическое перенапряжение,

- эмоциональная нагрузка,

- боль,

- стресс,

- гиперинсоляция,

- нарушение сбалансированного питания (потребление слишком большого количества жиров и белков).

Порой вызвать данное состояние могут даже излишне позитивные эмоции. Ацетон при своей повышенной концентрации начинает раздражающе воздействовать на рвотный центр мозга, что становится причиной обильной рвоты.

Вторичный ацетонемический синдром у детей, возникает на фоне основной болезни.

К таким болезням в первую очередь относят:

- сахарный диабет,

- тиреотоксикоз,

- инфекционный токсикоз,

- черепно-мозговые травмы,

- проникновение токсинов в печень,

- гемолитическая анемия,

- голодание.

Раньше не было известно, каким образом данное заболевание можно лечить. Когда еще не знали о капельницах с раствором глюкозы, ребенок оставался один на один с кризом. Либо по прошествии четырех дней рвоты он начинал выздоравливать и восстанавливать свои силы, либо умирал. Ведь при наступлении криза малыша невозможно напоить либо покормить, что приводит к обезвоживанию организма.

Кроме того, вследствие перенесенной болезни у детей может существенно снижаться уровень сахара в крови – это ведет к потере сознания. Так, если совершенно здоровый малыш может без последствий оставаться голодным в течение трех суток, то ребенок, страдающий ацетонемическим синдромом, даже в отличном состоянии не сможет продержаться без еды более восемнадцати часов. Если же еще присутствует сахарный диабет, то голодание становится критически опасным, поскольку организм может впасть в кому.

При первичном АС суть лечения сводится к таким действиям:

- При появлении первых признаков (возникновении резкого запаха ацетона от мочи и изо рта) ребенку требуется дать попить препарат глюкозы. Хорошо подходит также и отвар изюма – глюкоза из него усваивается очень быстро, намного быстрее, нежели из обычного фруктового компота.

- Если все-таки криз начался (появилась рвота), тогда больному начинают очищать кишечник. Для этого используют 1%-2% содовый раствор, адсорбент (к примеру, активированный уголь).

- Каждые десять минут ребенка стараются поить в небольших количествах – хоть по одной чайной ложке. Для этого хорошо подходит компот из сухофруктов, сладкий лимонный чай, щелочная негазированная минеральная вода («Боржоми», «Поляна Квасова», «Лужанская», «Миргородская»).

- Если по прошествии трех часов рвота все еще повторяется, необходимо вызывать скорую помощь и госпитализировать малыша. В больнице ребенку начнут внутривенно капать 10% раствор глюкозы.

Медикаменты назначают следующие:

- регидрон (порошок разводят теплой водой и небольшими порциями дают пить через короткие промежутки времени),

- дротаверин,

- энтеросгель.

Если ребенку захочется кушать, то в первый день ему можно дать лишь сухарики. Вообще, при данном заболевании крайне важно соблюдать строжайшую диету. Вся пища должна являться не жирной и легко усваиваемой. Существуют специальные таблицы, в которых перечислены все продукты, что позволяется есть ребенку, и все, что ему категорически нельзя.

Как будет лечиться вторичный АС, определит только врач. Ведь здесь основная задача – вылечить причину появления синдрома – определенную болезнь.

Родители, ребенок которых склонен к появлению этой болезни, должны иметь в домашней аптечке препараты глюкозы, фруктозы. Также под рукой всегда должны иметься курага, изюм, сухофрукты. Питание малыша должно быть дробным (5 раз в сутки) и сбалансированным. Как только появится какой-либо признак повышения ацетона, надо тут же дать ребенку что-то сладкое.

Нельзя позволять деткам чрезмерно перенапрягаться, ни в психологическом, ни в физическом плане. Показаны ежедневные прогулки на природе, водные процедуры, нормальный восьмичасовой сон, закаливающие процедуры.

Между приступами хорошо проводить профилактическое лечение кризов. Это лучше осуществлять в межсезонье дважды в год.

Ацетонемический синдром у детей может проявляться по-разному. Однако каждый приступ имеет типичную симптоматику, которая вызывает массу дискомфортных ощущений.

Итак, ацетонемический синдром на стадии обострения имеет такие симптомы, как ацетонемиеская рвота, при чем она многократная и беспрерывная. Кроме того, приступ рвоты начинается у ребенка не только после приема пищи, но также после того, как он выпьет жидкость. Такое состояние очень тяжелое, так как оно приводит к обезвоживанию.

Помимо приступов постоянной рвоты ацетонемический синдром проявляется токсикозом, который усугубляется обезвоживанием. Причем кожа больного становится бледной, а на щеках появляется неестественный румянец, мышечный тонус понижается и возникает ощущение слабости.

Ребенок находится в возбужденном состоянии, сопровождающимся плачем и криками. Это явление сменяется слабостью и сонливостью. При этом слизистые оболочки (глаза, рот) и кожные покровы пересыхают.

Также ацетонемический синдром сопровождается повышенной температурой тела – 38-39 градусов.

В некоторых случаях, по причине обезвоживания и токсикоза, температура может достигать и 40 градусов. Вместе с тем тело ребенка источает неприятный аромат, напоминающий запах ацетона либо растворителя.

Обратите внимание! Родителям необходимо знать, что ацетонемическая рвота у детей не появляется беспричинно. Поэтому нужно провести тщательный анализ предыдущего состояния и поведения ребенка.

Как правило, ацетонемическая рвота появляется в следствие эмоциональных либо физических перегрузок. Зачастую это состояние прогрессирует после праздников либо переедания жирных и сладких блюд.

Также ацетонемическая рвота может развиться на фоне различных заболеваний, например, простуды.

Как правило, внимательные родители могут определить признаки, предвещающие возникновение рвоты. О том, что у ребенка случится ацетонемический криз свидетельствуют такие признаки:

- плаксивость;

- капризность;

- боль в животе;

- отказ от приема пищи (даже любимых блюд);

- головная боль;

- слабость;

- расстройство либо послабление стула;

- из ротовой полости исходит запах ацетона.

Также определить содержание ацетона в моче можно с помощью специальных тест полосок.

Следует заметить, что опытные родители могут предотвратить ацетонемический синдром, благодаря этому состояние ребенка существенно облегчается и даже предупреждается возникновение рвоты. В крайнем случае криз пройдет быстро и просто, без осложнений.

При наступлении криза у ребенка нужно безотлагательно принимать меры, чтобы улучшить самочувствие пациента. Тем родителям, которые не имеют опыта в купировании синдромов, следует вызвать на дом доктора. Особенно, без врачебной помощи не обойтись, если ацетонемический приступ произошел у совсем маленького ребенка (1-4 года).

При возникновении каких-либо сомнений, также необходимо вызвать скорую помощь, ведь ацетонемический синдром часто путают с различными инфекционными заболеваниями, которые очень опасны. А врач, приехавший на вызов, установит есть ли необходимость в госпитализации и назначении дополнительной терапии.

Первоначальное лечение заключается в отпаивании ребенка, то есть он должен выпивать большое количество жидкости. Отличным средством станет сладкий крепкий чай, однако, пить его следует неторопливо и мелкими глотками, чтобы не вызывать рвоту.

Порционное поступление жидкости хорошо всасывается организмом, а большое количество выпитой воды может спровоцировать появление рвоты. При этом температура чая либо компота должна равняться температуре тела, либо быть чуть ниже. А в случае сильной рвоты желательно пить прохладную, но не ледяную воду.

Если у ребенка появилось желание покушать, тогда можно дать ему ломтик черствого хлеба либо белый сухарик. Но, если больной отказывается от еды, то заставлять его не нужно.

При нормальном усваивании жидкости можно напоить пациента травяным отваром из душицы либо мяты или же дать ему теплую минеральную воду без газа.

Также должна соблюдаться специальная диета, включающая в себя овощное и фруктовое пюре и кисломолочные напитки.

Ацетонемический синдром у детей лечится двумя основными направлениями:

- лечение ацетонемических приступов, включая токсикоз и рвоту;

- лечение и реабилитационный процесс между приступами для снижения частоты и сложности обострений.

Лечение во время приступов достаточно активное и интенсивное. Методика подбирается в зависимости от конкретной ситуации и концентрации ацетона в моче в период обострения. В случае появления приступов легкой и средней тяжести с содержанием ацетона до 2 крестов, лечение может проводиться в домашних условиях, но под врачебным и родительским контролем, а в особо тяжелых ситуациях пациент госпитализируется.

Как правило, ацетонемический криз лечится посредством предотвращения обезвоживания и восполнения потери жидкости после продолжительной рвоты.

Также терапия направлена на ликвидацию токсического воздействия кетоновых тел на детский организм (в частности на нервную систему) и устранение самой рвоты.

Более того, соблюдается специальная диета и в некоторых случаях используются дополнительные терапевтические методы.

Специальная диета назначается каждому ребенку, у которого есть ацетонемический криз, сопровождающийся рвотой. В первую очередь, в детском рационе должны присутствовать легкие углеводы (сахар, глюкоза) и обильное питье. А вот употребление жирной пищи необходимо ограничить.

При первых симптомах синдрома следует сразу же отпаивать ребенка. То есть ему нужно давать теплое питье, объем которого составляет от 5-15 мл. Пить жидкость следует каждые 5-10 минут, чтобы купировать рвотные позывы.

Обратите внимание! Отпаивать ребенка лучше щелочной минеральной водой (негазированной) либо крепким сладким чаем.

На начальном этапе болезни у больного снижается аппетит, по этим причинам не стоит кормить его слишком усердно. Бедует достаточно, если он съест немного галетного печенья или сухариков. Когда рвота прекратиться (второй день) ребенка можно накормить жидкой развалистой рисовой кашей, сваренной на воде, и овощным бульоном. При этом порции должны быть небольшими, а интервал между употреблением пищи нужно уменьшить.

Для детей грудного возраста также предусмотрена специальная диета. Ребенка надо как можно чаще прикладывать к груди, а малышам, находящимся на грудном вскармливании, следует давать жидкую смесь, каши и как можно чаще поить его.

Если рвота отступила и организм начал нормально усваивать пищу, тогда детское меню можно понемногу расширять, добавляя в него продукты, содержащие углеводы:

- котлеты или рыба, приготовленная на пару;

- гречневая каша;

- овсянка;

- пшеничная каша.

Чтобы предупредить возникновение приступов в будущем после их прекращения нужно придерживаться определенного рациона питания. Ребенка нельзя кормить:

- телятиной;

- курицей с кожицей;

- щавлем;

- помидорами;

- салом и прочими жирными продуктами;

- копченостями;

- консервами;

- наваристыми бульонами;

- бобовыми;

- кофе;

- шоколад.

Предпочтение стоит отдавать кисломолочным продуктам, кашам, картофелю, фруктам, яйцам и овощам.

Главной проблемой при ацетонемическом кризисе является обезвоживание, поэтому лечение должно быть комплексным. При легкой и средней ацетонемии (1-2 креста ацетона в урине) вполне достаточно оральной регидратации (отпаивания) с применением дополнительных процедур.

В первую очередь нужно удалить избыток ацетона и прочих продуктов распада и сделать очистительную клизму, так как сода нейтрализует кетоновые тела и очищает кишечник, тем самым улучшая состояние ребенка. Как правило, эта процедура осуществляется с использованием щелочного раствора. Рецепт его приготовления прост: 1 ч. л. соды растворяется в 200 мл теплой воды.

Когда такое лечение будет проведено ребенка следует отпоить с помощью введения жидкости с расчетом 100 мл на 1 кг массы тела. А после каждой рвоты ему необходимо выпивать до 150 мл жидкости.

В любом случае выбор жидкости следует обсудить с врачом. Однако, если возможности проконсультировать с доктором нет, тогда необходимо принимать раствор самостоятельно. По прошествии каждых 5 минут ребенка необходимо поить 5-10 мл жидкости с ложечки.

В качестве питья отлично подойдет теплый сладкий чай с лимоном либо медом, содовый раствор, негазированная щелочная минеральная вода. Также можно использовать растворы для оральной регидратации, если они имеются в домашней аптечке.

Пакетик такого средства растворяют в 1 л воды, а затем с ложечки выпивают в течении суток. Оптимальными препаратами для ребенка являются «ОРС-200», «Оралит», «Глюкосолан» либо «Регидрон».

Ребенка, которому поставлен диагноз ацетонемический криз, педиатр ставит на учет и проводит регулярное наблюдение за его состоянием. Также назначается профилактическое лечение, даже при отсутствии приступов.

Первым делом, врач корректирует детский рацион. Этот аспект очень важен, ведь питание должно быть ограниченным, так как в случае переедания и регулярного употребления запрещенной пищи состояние пациента может обостриться и снова возникнут приступы рвоты.

Также дважды в год врач назначает витаминотерапию, зачастую осенью и весной. Кроме того, для ребенка будет полезна санитарно-курортное лечение.

Чтобы улучшить функционирование печени, направленное на обезвреживание кетоновых тел, доктор назначает прием липотропных веществ и гепатопротекторы. Эти препараты помогают печени нормализовать жировой обмен и улучшают ее функционирование.

Если же в анализе кала есть изменения, свидетельствующие о нарушении работы поджелудочной, тогда доктор прописывает прием курса ферментов. Продолжительность такого лечения составляет от 1 до 2 месяцев.

Ребенку с высокой возбудимостью нервной системы прописывается курс лечения, включающий препараты на основе пустырника и валерианы, прием седативных чаев, лечебные ванны и массажную терапию. Такой курс лечения повторяется пару раз в год.

Чтобы постоянно контролировать концентрацию ацетона в моче в аптечном киоске можно купить тест полоски. Анализ мочи на содержание ацетона необходимо проводить первый месяц после, того, как произошел ацетонемический синдром. А, если родители подозревают, что уровень ацетона у их ребенка понижен из-за стрессов и простудных болезней в случае надобности проводится исследование.

Если тест определит наличие ацетона в урине тогда немедля можно приступать ко всем вышеописанным процедурам, чтобы состояние ребенка было стабильным и не появилась рвота. Кстати, тест-полоски еще и позволяют следить за эффективностью терапии.

К сожалению, ацетонемический криз может спровоцировать дальнейшее развитие сахарного диабета. Поэтому детей с таких патологий эндокринолог ставит на диспансерный учет. Также ребенок каждый год сдает анализы на определение уровня глюкозы в крови.

При грамотном лечении и последующем восстановлении ацетонемические приступы отступают на 12-15 году жизни. Но у детей, переживших криз, может развиться ряд болезней (дистония, камни в желчном пузыре, гипертензия и прочее).

Такие дети должны находиться под постоянным врачебным и родительским наблюдением, в частности, по причине повышенной нервной возбудимости и постоянных приступов. Они регулярно осматриваются врачами и подвергаются диспансеризации для своевременного распознания начала синдрома либо развития осложнения.

Более того, чтобы избежать последствий необходимо проводить профилактику ОРВИ и простудных заболеваний. Так, следуя всем врачебным наставления и при соблюдении правильного рациона кризы у ребенка могут отступить навсегда.

Многократная рвота у ребенка, симптомы интоксикации, вялость и повышение температуры многими родителями воспринимаются как признаки отравления организма некачественными продуктами. И это вполне возможно, но перечисленными выше изменениями может проявляться и ацетонемический синдром, требующий правильно подобранной терапии.

Синдром ацетонемический — в медицине так обозначается патологическое нарушение, выражающееся нарастанием в крови кетоновых элементов, таких как кислота ацетоуксусная и b-оксимасляная, ацетон. В нарастающем объеме они продуцируются и скапливаются в организме вследствие сбоев в нормальном обмене жиров и основных аминокислот.

Нарушение обменных реакций чаще всего возникает на фоне полного здоровья, то есть изменений в функционировании внутренних органов нет. Но иногда ацетонемический синдром является следствием других болезней.

Чтобы успешно справиться с заболеванием, необходимо определить основную причину его развития.

Недиабетический кетоацидоз, синдром циклической ацетонемической рвоты – это другие, часто используемые названия заболевания. У детей патология встречается гораздо чаще по сравнению со взрослыми.

Код по МКБ-10 — R82.4 Ацетонурия.

В педиатрии принято недиабетический кетоацидоз подразделять на два вида:

- Первичный или иначе идиопатический. Считается самостоятельным патологическим нарушением;

- Вторичный тип ацетонемической рвоты возникает на фоне соматических болезней и эндокринных патологий, травм головы, в послеоперационный период, во время резкого подъема температуры. Причиной вторичной гиперкетонемии может быть инфекционный токсикоз, погрешности в питании, в том числе голодание.

Первичный тип синдрома ацетонемического преимущественно распространен у 4-6 % детей от 12 месяцев и до 12, иногда 13-15 лет. Чаще всего дебютирует патология в 5 с небольшим лет.

Девочек среди болеющих больше. В 90 % во время криза возникает неукротимая повторяющаяся рвота, при этом большая половина пациентов нуждается во внутривенном капельном введении лекарственных растворов.

Вторичный тип синдрома ацетонемической рвоты расценивается как осложнение основного заболевания, поэтому достоверных данных о его распространенности нет.

Для того чтобы разобраться в механизме образования в организме избыточного количества кетоновых тел при ацетонемическом синдроме нужно знать, как происходит процесс расщепления пищи.

Источник необходимой для всего организма энергии – это углеводы, преобразующиеся в глюкозу. Углеводы поступают в пищеварительную систему вместе с пищей. Однако в определенных условиях, например, при сильных стрессах, в период болезней или во время голодания, углеводов, а соответственно и глюкозы оказывается недостаточно.

Тогда в организме включаются резервные механизмы, начинается расщепление запасов жиров, в результате чего выходит глюкоза. Когда жиров оказывается недостаточно, начинают расщепляться и белки.

Разница между физиологическим поступлением глюкозы вместе с пищей и включением в работу адаптационных механизмов заключается в том, что в первом случае углеводы расщепляются только до глюкозы и небольшого количества воды.

Во втором случае, то есть при продуцировании глюкозы из жировых клеток, секретируются и промежуточные продукты распада – кетоновые тела. Небольшое их количество продуцируется практически всегда, они в качестве источника энергии необходимы нервным и мозговым тканям.

Но при ацетонемическом синдроме их концентрация от физиологических показателей отличается на 400-600 процентов.

Большое количество кетонов не успевают в нужный отрезок времени перерабатываться, накапливаются, проникают в кровеносное русло и разносятся по всем органам и тканям. Это неизбежно приводит к токсическому поражению органов ЦНС, поджелудочной железы, почечной ткани, гепатоцитов (клеток печени) и в меньшей степени всех других внутренних систем.

Организм с подобным патологическим изменением начинает бороться – кетоны начинают активно выходить вместе с уриной, рвотными массами, через кожу и в процессе дыхания. Именно это приводит к появлению характерного запаха «перепревших фруктов» от больного ребенка.

Накопление кетонов вызывает метаболический ацидоз или иначе к закисление всей внутренней среды, что провоцирует сбои в функционировании жизненно важных органов.

Чтобы ускорить вывод кетоновых тел усиливается поступление крови к легочным тканям – учащается дыхание. Одновременно уменьшается поступление крови с питательными элементами и молекулами кислорода к мозговым оболочкам и другим органам.

Кетоновые тела на оболочки мозга оказывают сходное с воздействием наркотиков действие. Это приводит к появлению вялости, заторможенности, сонливости. Ацетон в свою очередь действует как растворитель, повреждая жировую (липидную) оболочку клеток.

Кетоны наделены и раздражающим действием по отношению к слизистым оболочкам органов желудочно-кишечного тракта.

Основными причинами возникновения ацетонемического синдрома у детей считаются:

- Психоэмоциональное и психомоторное перенапряжение;

- Сильная, резкая боль;

- Отравление пищей;

- Избыточное воздействие солнечной радиации;

- Инфекционные заболевания;

- Нерациональное питание – продолжительное голодание или излишнее поступление большого количества белковой или чрезмерно жирной пищи;

- Поражение органов ЦНС;

- Дискинезия;

- Недостаточная выработка ферментов.

У детей, склонных к ацетонемическому синдрому, до развития болезни отмечается эмоциональная неустойчивость, возбудимость, нарушение сна, плохой аппетит, за счет чего масса и рост у них ниже по сравнению со сверстниками.

Но они развиваются по норме или даже с опережением – рано начинают разговаривать, отличаются хорошей памятью, любознательны, но вместе с тем отличаются вспыльчивостью и упрямством.

С 2-3-х лет у таких деток могут быть периодические боли и спазмы в животе, часто отмечается чувствительность к запахам и укачивание в транспорте. Характерны аллергические реакции на теле после укусов насекомых, боли в крупных суставах.

Интоксикация организма, возникающая вследствие ацетонемического синдрома, становится причиной подъема температуры. В острую фазу болезни она может подняться до 38-39 градусов, в без рецидивный промежуток может держаться субфебрильная температура – 37-37,2 градуса.

Кетоз – процесс получения глюкозы из жировых запасов, возникает под влиянием неблагоприятно воздействующих на организм ребенка факторов. Значительный подъем уровня кетокислот приводит к метаболическому ацидозу, что становится причиной следующих изменений:

- На нейтрализацию кетоновых тел, наделенных повышенной кислотностью, затрачиваются щелочные запасы организма, что приводит к его закислению, развивается кетоацидоз;

- Компенсация кетоацидоза происходит за счет респираторного алколоза (гипервентиляции легких). Это приводит к гипокапнии – падению концентрации углекислоты и вслед за этим к сужению просвета артерий и вен – вазоконстрикции;

- Накопленные кетоновые элементы на ЦНС влияют аналогично наркотическим средствам, вплоть до коматозного состояния;

- Ацетон разрушает липидный биослой клеточных мембран;

- Нейтрализация кетоновых тел требует дополнительных поступлений кислорода, что еще больше усугубляет патологическое состояние;

- Кетокислоты раздражают стенки органов системы пищеварения – возникают абдоминальные проявления болезни и боли.

Таким образом, на первых этапах ацетонемического синдрома страдает ЦНС, дыхательная система, желудок и другие органы пищеварения, что приводит к появлению соответствующей симптоматики болезни.

Обезвоживание, закисление внутренних систем еще больше утяжеляют степень тяжести ацетонемической рвоты, что может потребовать госпитализации в стационар.

Вне криза первичная форма ацетонемического синдрома специфическими и явными признаками проявляется редко. Однако у большинства болеющих детей отмечаются следующие косвенные признаки заболевания:

- Сверхвозбудимость – раздражительность, перепады настроения, нервозность;

- Худощавость;

- Пугливость в непривычной обстановке;

- Плохой сон – частые просыпания ночью, бессонница, кошмары;

- Повышенная чувствительность к ярким источникам света, запахам, резким звукам;

- Нестабильное психоэмоциональное состояние, что может проявляться частой сменой настроения.

Ацетонемический криз чаще всего возникает внезапно, но иногда ему предшествуют предвестники приступа – излишнее возбуждение или наоборот полная апатия, беспричинное беспокойство, уменьшение аппетита, диспепсические расстройства.

Сам ацетонемический криз проявляется:

- Рвотой в виде приступов, причем каждый повторный эпизод по длительности, интенсивности практически полностью повторяет предыдущий. В рвотных массах присутствует слизь, желчь, реже кровь;

- Болями, тяжестью и спазмами в животе;

- Интоксикацией организма, но что указывает повышение температуры, озноб, боли в мышцах и суставах, одышка, усиленное сердцебиение;

- Обезвоживанием. На дегидратацию организма указывает сухость кожных покровов и их бледность, гипотонус мышц, западение глаз, румянец в области щек;

- В тяжелых случаях возникает поверхностное учащенное дыхание, появляются судороги и менингеальные симптомы;

- Диспепсическими явлениями;

- Снижением диуреза;

- Появлением неприятного «фруктового» запаха от тела, изо рта, от рвотных выделений и мочи.

Клиника ацетонемического криза нарастает постепенно. Вначале приступа ребенок возбужденный, затем становится вялым, безразличным, сонливым.

Криз с рвотой может продолжаться до 5 дней. При легкой степени тяжести ацетонемического синдрома рвота может быть 2-3 раза в день, в тяжелых случаях до 20 раз. После того как рвота полностью купируется можно прощупать увеличенную печень.

В момент развития патологии в крови выявляются кетоновые тела в огромной концентрации, в моче нарастает ацетон. Особую опасность для малыша представляет неукротимая рвота, быстро приводящая к обезвоживанию, что грозит осложнениями со стороны дыхательной и сердечно-сосудистых систем. Отсутствие лечение приводит и к кетоацидотической коме.

Диагноз ацетонемический синдром выставляется на основании опроса, осмотра больного, данных лабораторных анализов и инструментальных способов обследования.

Диагностическими критериями ацетонемического синдрома считаются:

- Повторяющиеся периодически приступы сильной рвоты;

- Продолжительность криза от нескольких часов до 3-5 суток;

- Отсутствие изменений в обследованиях, направленных на оценку функциональности органов ЖКТ;

- Стереотипия приступов – каждый последующий эпизод рвоты аналогичен предыдущему по времени протекания и интенсивности;

- В ряде случаев криз заканчивается самостоятельно, то есть без приема препаратов;

- Сопутствующая приступу симптоматика – абдоминальные нарушения, тошнота, головные боли, ступор, светобоязнь, обезвоживание, диарея, избыточное слюноотделение, лихорадка, бледность кожных покровов, дезадаптация;

- Присутствие в рвотных выделениях желчи, слизи или крови.

При подозрении на развитие ацетонемического синдрома больному назначают:

- Общий анализ крови – показатели не изменяются;